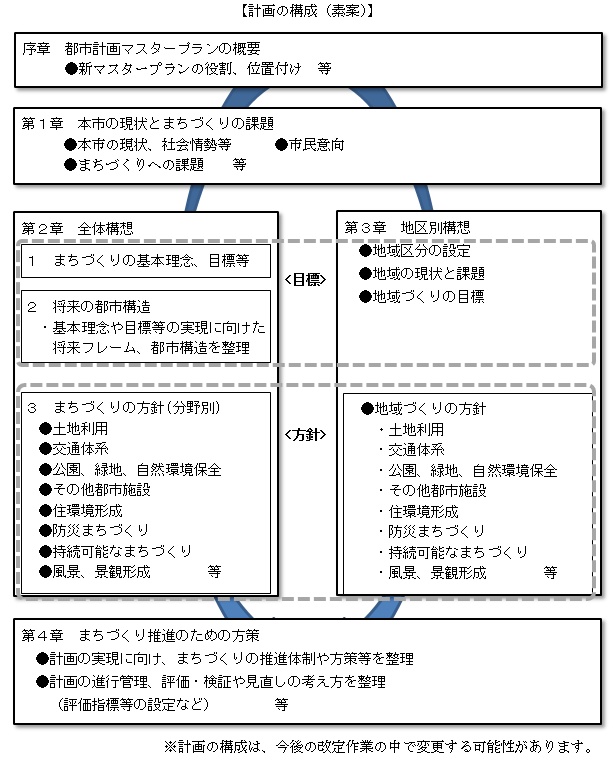

【第2章】全体構想

・第2期(後期)計画が策定された第6次水俣市総合計画を踏まえたうえで、まちづくりの基本理念、目標等を設定します。

・都市づくりの基本理念や目標等の実現に向けた将来フレーム、将来都市構造を設定するとともに、都市計画に関連する分野毎にまちづくりの方針等を示します。

【第3章】地区別構想

・市内を地域別に分け、現況と課題を整理します。

・全体構想におけるまちづくり方針との整合性に留意しながら、地域住民の意見を踏まえ、地域づくりのための目標やその実現に向けた方針等を示します。

【第4章】まちづくり推進のための方策

・新マスタープランの実現化に向け、まちづくりの推進体制や方策等を整理します。

・新マスタープランの進行管理について、評価・検証や見直しの考え方を整理するとともに、定期的な進行管理を行うための評価指標を設定します。

|

| 計画の構成(図) |

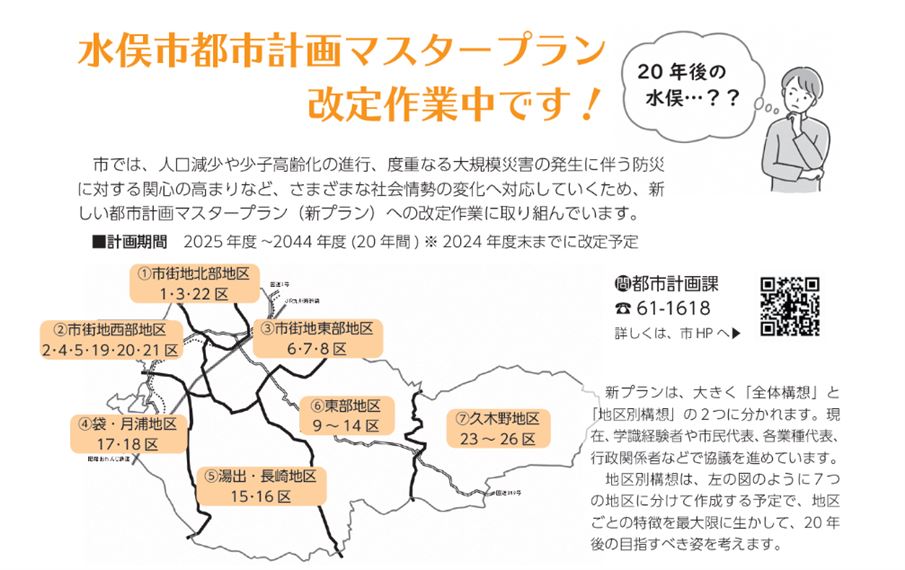

地区別構想の策定単位について

現行マスタープランでは、地区別構想を26行政区ごとに作成していましたが、昨今の高齢化の進展や人口減少が続く状況等を踏まえ、新マスタープランでは複数の行政区により7つの地区を策定単位として、地域の特性や位置付けなどを明確にしたうえで、地区ごとの特徴を最大限に生かしたまちづくり、将来の目指すべき姿を描くものとします。

地区別構想策定に係る地区割り図(PDF:288.9キロバイト)

地区別構想策定に係る地区割り図(PDF:288.9キロバイト)

改定期間及び計画期間

新マスタープランは、2022年度(令和4年度)~2024年度(令和6年度)の3年間で改定、計画期間は2044年度(令和26年度)までの20年間とする予定です。

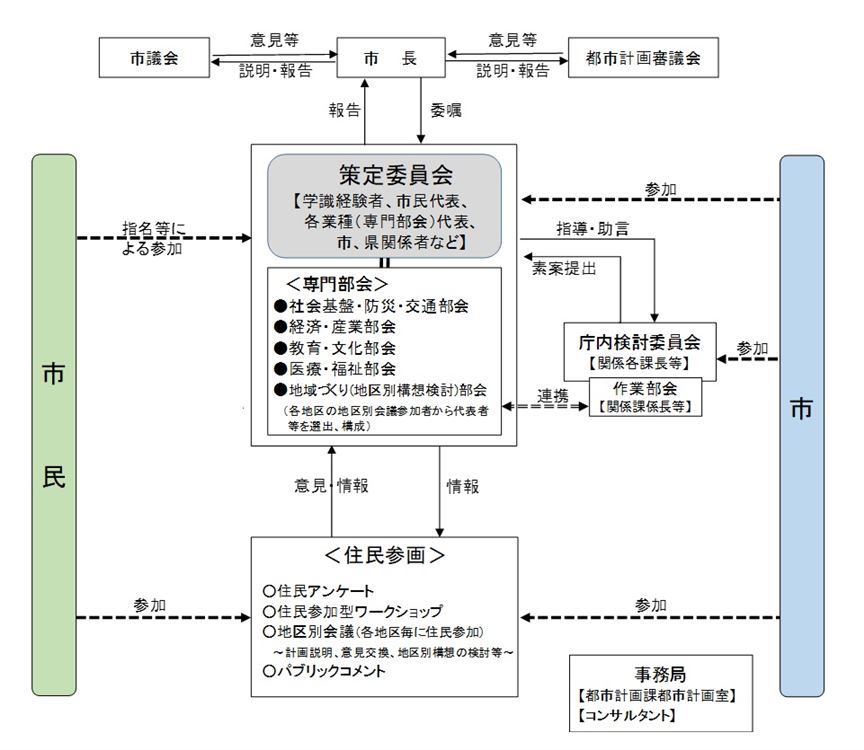

策定体制

今回の都市計画マスタープラン改定にあたっては、学識経験者や市民代表、各業種代表、行政関係者等による「策定委員会」、分野毎に4つの「専門部会」と地区別構想を検討する「地域づくり部会」を設置し、協議・検討を進めていきます。

水俣市都市計画マスタープランの策定に関する要綱(令和4年9月29日施行)(PDF:126.3キロバイト)

水俣市都市計画マスタープランの策定に関する要綱(令和4年9月29日施行)(PDF:126.3キロバイト)

|

| 策定体制(図) |

- 策定委員会・・・学識経験者や市民代表、各業種代表、行政関係者等により組織し、マスタープラン改定原案に対して内容を確認、審議、提言等を行う。また、策定委員会には分野毎に4つの「専門部会」、地区別構想を検討する「地域づくり部会」を設置し、その各代表者は策定委員会の委員となる。

- 庁内検討委員会・・・市役所関係課の課長級職員で組織し、方針等の確認、具体的な施策の実現方策検討を行い、マスタープラン改定原案を作成する。また、庁内検討委員会の関係課担当職員による作業部会議を開催し、より具体的な内容検討、改定素案の作成等を行う。

- 都市計画審議会・・・都市計画法第77条の2第3項の規定に基づき、市長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査・審議するもので、学識経験者や市議会議員、市民代表、県職員等で組織する。

- 地区別会議・・・地区別構想の内容を検討する各地区(市内7地区に分割)の改定作業のための会議の名称

「MINACRAFT(ミナクラフト、”みんなで作り上げよう”の造語)」、連載中です!

広報みなまた令和4年4月号~令和5年1月号まで、都市計画に係る基礎知識やあんなこと、こんなこと、様々な情報をコラム形式で連載していました。お時間があるときにでもご覧ください。

広報みなまた10月号 都市計画マスタープラン改定特集記事↓

現行のマスタープランはこちらに掲載しています。

⇒水俣市都市計画マスタープラン(平成14年策定)へ

立地適正化計画の策定について

本市では、都市計画マスタープランの改定作業と併せて、同マスタープランの高度化版とされている「立地適正化計画」を策定します。

立地適正化計画の「立地の適正化に関する基本的な方針」(都市再生特別措置法第81条第2項第1号)は、都市全体を見渡したマスタープランとしての性質を持つことから、都市計画マスタープランの一部とみなされるため、今回の同マスタープラン改定においても内容の対応をします。