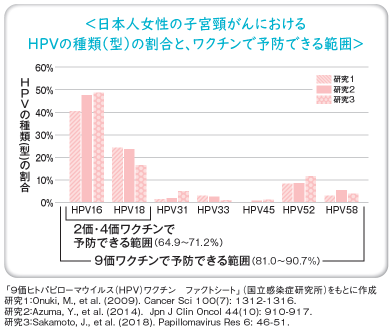

子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)について

20歳代から30歳代に増加している子宮頸がんは、ほとんどがヒトパピローマ(HPV)というウイルスの感染で生じます。感染してもほとんどの人はウイルスが自然に消えますが、一部の人でがんになってしまうことがあります。子宮頸がんの原因となるHPVの感染を防ぐワクチンがHPVワクチンです。

予防接種について

■対象者 水俣市に住民登録がある人

・小学6年生から高校1年生相当年齢の女子(標準的な接種年齢は中学1年生)

<経過措置の対象者>

令和4年4月1日から令和7年3月31日までに1回以上HPVワクチンを接種した以下の対象者

■対象者:平成9年4月2日から平成21年4月1日までの間に生まれた女性

■経過措置期間:令和8年3月31日まで(期間までに残りの接種を公費で完了できます)

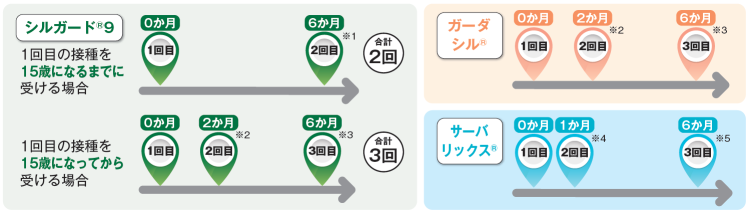

予防接種の種類・スケジュール

【予防接種スケジュール】

3種類いずれも、1年以内に接種を終えることが望ましいとされています。

※1 (1回目と2回目の接種は、少なくとも5か月以上あけます。5か月未満である場合、3回接種が必要です。)

※2・3 (2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の2か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上(※2)、3回目は2回目から3か月以上(※3)あけます。)

※4・5 (2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の1か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上(※4)、3回目は1回目から5か月以上、2回目から2か月半以上(※5)あけます。)

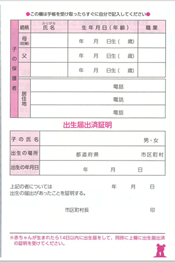

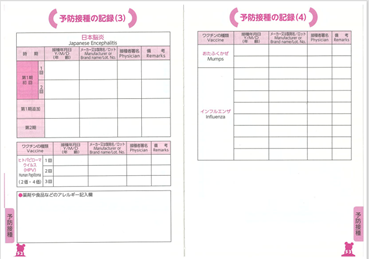

■接種に必要なもの

- 母子健康手帳または過去の接種履歴が分かるもの

- 予診票

☆NEW 予診票の発行申請がオンライン(Logoフォーム)でできるようになりました

- 医療機関へ予約する際に、ワクチンの種類(2価ワクチン(サーバリックス)、4価ワクチン(ガーダシル)、9価ワクチン(シルガード))を相談しワクチンの種類を決定してください。

- 希望するワクチンの種類に応じた予診票を発行するため、オンライン申請または電話連絡で予診票の発行依頼をしてください。

オンラインでの発行申請の場合は、母子健康手帳等の画像添付※が必須です。オンライン申請受付後、予診票の準備を順次行うため1週間程度かかります。受け取りは「窓口」または「郵送」のどちらかを選択できます。郵送の場合は、届くまでに時間を要しますので、お急ぎの場合は、窓口での受け取りをおすすめします。

- 電話での発行申請の場合は、接種履歴の確認ができないため母子健康手帳を持って市保健センターの窓口へお越しください。接種履歴を確認のうえ予診票をお渡しします。

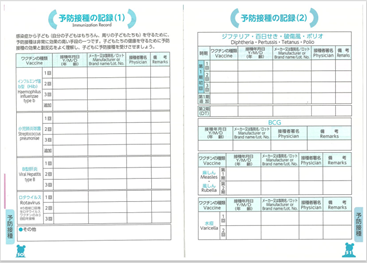

※画像添付の例 (予防接種記録の未接種ページも全て添付してください。)

オンライン申請(Logoフォーム)はこちら (外部リンク)

(外部リンク)

接種場所

市内接種医療機関一覧はこちら

医療機関一覧 (PDF:104.4キロバイト)

医療機関一覧 (PDF:104.4キロバイト)

※事前に電話で予約をしてください。

ワクチン接種後は定期的に子宮頸がん検診を受けましょう

子宮頸がん予防ワクチンは、すべての発がん性HPVの感染を予防できるわけではありません。早期に発見するためには、定期的に子宮頸がん検診を受けることをおすすめします。水俣市では、20歳になったら子宮頸がん検診が受けられます。検診の案内をご覧いただき、「予防接種」と「検診」で子宮頸がんから体を守りましょう。

予防接種に関する外国語版お知らせについて

予防接種に関する外国語版のお知らせはこちら (外部リンク)

(外部リンク)

Q&A

Q1.すでに2価または4価ワクチンで接種を始めています。残りの回数分を9価ワクチンを使用することはできるの?

A1.原則同じワクチンで接種を完了します。

しかしながら、2価または4価HPVワクチンで規定の回数の一部を完了し、9価HPVワクチンで残りの回数の接種を行う交互接種について、接種医と十分ご相談されたうえで実施するには差し支えないこととされています。

Q2.15歳未満で、すでに2価または4価ワクチンで1回接種しました。これから9価ワクチンを実施する場合は、2回接種で完了できるの?

A2.交互接種を行う場合は、3回接種が必要です。

2回で完了できるのは、「15歳未満で1回目を9価ワクチンで接種し、5か月以上の間隔を置いて、2回目を9価ワクチンで接種する方」です。

※15歳以上で1回目接種を始める方は、9価ワクチンを使用した場合でも3回接種します。

その他厚労省Q&Aはこちら (外部リンク)

(外部リンク)

リーフレット関係

◇定期接種対象者向け(小学校6年~高校1年相当年齢)

◇キャッチアップ接種対象者向け(経過措置延長に関すること)

厚労省リーフレット (外部リンク)

(外部リンク)